Focus sur mon territoire

Comment le dérèglement climatique impacte le cycle de l’eau et l’agriculture ?

Vous avez tout compris sur le cycle de l’eau et sur les usages agricoles de l’eau ? Découvrez maintenant pourquoi le dérèglement climatique rend le sujet encore plus brûlant.

À l’échelle nationale

9 min

En résumé

Les points à retenir

- Le dérèglement climatique accentue le contraste saisonnier en matière de précipitations. En été, il entraîne une augmentation de l’assèchement des sols et une réduction du débit des cours d’eau.

- Les besoins en eau des plantes vont donc augmenter alors que la ressource sera de moins en moins disponible.

- Avec le scénario actuel de réchauffement, la sécheresse exceptionnelle de 2022 devrait devenir la norme d’ici quelques décennies. Les tensions autour des usages de l’eau vont s’accroître.

- Il faut se préparer à une diminution progressive des rendements agricoles en France. Cette baisse pourrait atteindre 10 % en moyenne d’ici 2050 pour la plupart des cultures et jusqu’à 25 % pour le maïs grain et les prairies.

- Avec moins de fourrages disponibles, le cheptel de ruminants sera contraint à la baisse.

- Le risque d’événements climatiques extrêmes va augmenter, avec des conséquences pouvant être très lourdes pour l’agriculture, à l’image des inondations de 2016 ou des sécheresses de 2020 et 2022 qui ont entraîné des pertes de rendement de 30 à 50 % pour les cultures et les régions les plus durement touchées.

Dérèglements en cascade

CHAPITRE 1

Le changement climatique correspond à une augmentation de la température suite à l’augmentation de l’effet de serre. Le rythme actuel est 100 fois supérieur au dernier grand réchauffement qu’a connu notre planète il y a 10 000 ans

[1]

. On utilise souvent le terme de dérèglement climatique car cette élévation de la température a de nombreuses conséquences en cascade sur le régime de précipitations, la circulation des courants océaniques ou l’occurrence d’événements climatiques extrêmes. Un scénario de réchauffement « modéré » d’environ 3°C à l’échelle mondiale en 2100 par rapport à la période 1900-1930 nous emmène vers une augmentation de température en France hexagonale de 2,7°C en 2050 et de 4°C à horizon 2100 par rapport à la même période de référence

[2]

. Concrètement, la température moyenne du pays, qui était de 10,3°C au début du XXe siècle, passerait à 14,3°C à la fin du siècle actuel. L’année 2022 – record de température en France à l’époque – serait une année exceptionnellement fraîche en 2100 [3]

. Dans un scénario plus pessimiste – les émissions de gaz à effet de serre continuent leur progression au cours du siècle – l’augmentation de la température moyenne en France pourrait dépasser les 5°C en 2100 et se poursuivre au-delà.

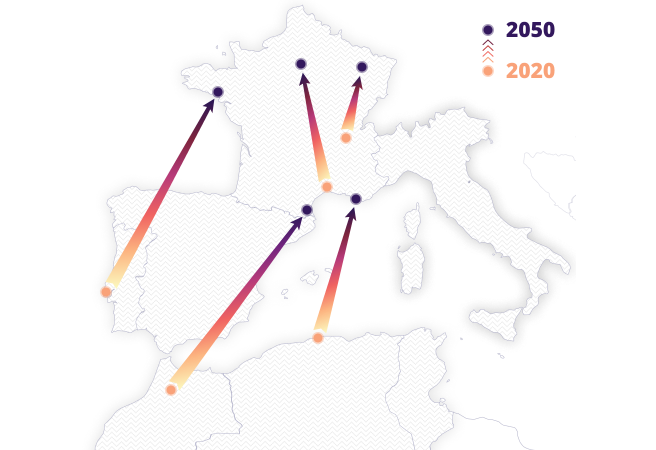

2020-2050 : le climat se décale vers le nord

Lecture : en 2050 à Marseille, le climat sera équivalent à celui d'Alger aujourd'hui. De la même manière, à chaque ville repérée par un point violet, on peut associer une ville ”analogue climatique” (point orange), qui donne une idée de son climat en 2050. Et qui se situe souvent plusieurs centaines de kilomètres plus au sud.

Source : CC Explorer

De nombreux impacts sur l’agriculture

CHAPITRE 2

Nous nous intéressons ici surtout aux conséquences du dérèglement climatique sur le cycle de l’eau et aux impacts prévisibles sur l’agriculture. Mais il ne faut pas oublier que cette évolution très rapide du climat a d’autres conséquences en dehors des questions d’accès à l’eau

[4]

: - Le climat méditerranéen va progresser vers le nord de l’hexagone et certaines cultures ou pratiques risquent de se trouver progressivement inadaptées (viticulture, arboriculture, systèmes pastoraux) [5];

- Le stress thermiqueva augmenter pour les plantes, les animaux, mais aussi les êtres humains, avec pour conséquence une moindre productivité agricole et une mise en danger des travailleurs[6];

- L’activité de certains pathogènes et ravageurs de cultures va augmenter de même que leurs déplacements dans de nouvelles zones avec le risque que des maladies se propagent ;

- Les hivers plus doux vont moins bien réguler les insectes et parasites des cultures et entraîner un démarrage précoce de la végétation, l’exposant davantage au risque de gel.

Les impacts sur le cycle de l’eau

CHAPITRE 3

L’utilisation de différents modèles climatiques permet de se faire une idée des conséquences de cette élévation de la température, notamment en ce qui concerne le cycle de l’eau. Voici les changements auxquels s’attendre d’après les résultats du programme de recherche « Explore2 » publiés en 2024

[7]

. - Pluies : au niveau des précipitations, pas d’évolution significative pour les cumuls annuels mais un contraste saisonnier qui s’intensifie : il pleut de plus en plus en hiver (surtout dans le nord) et de moins en moins en été (surtout dans le sud). Les sécheresses météorologiques estivales vont donc s’accroître, particulièrement dans la moitié sud du pays, tandis que le risque d’inondation va augmenter. Attention, il s’agit de moyennes : il sera toujours possible de vivre des hivers secs (ou au contraire très humides) et des étés humides (ou au contraire très secs).

- Sécheresse : l’élévation de la température accentue l'évapotranspirationet donc l'assèchement des sols. Celui-ci est d’autant plus marqué que les précipitations sont déficitaires. La durée et l’intensité de la sécheresse des sols en été va continuer à s’accroître.

- Cours d'eau : concernant le débit des cours d’eau, les étiagessont et seront de plus en plus marqués et prolongés. Dans une France à +4°C en 2100, on s’attend à une diminution moyenne de 15 % des débits estivaux, le sud du pays étant le plus impacté. Les débits hivernaux devraient quant à eux augmenter.

- Nappes d’eau : les résultats d’Explore2 concernant les nappes d’eau souterraines sont plus incertains. La recharge annuelle moyenne des nappesreste relativement stable, voire augmente dans le nord du pays. Pour autant, l’évolution du niveau moyen des nappesest variable d’un territoire à l’autre (diminution en Bretagne, augmentation dans le Bassin Parisien) et selon les scénarios de réchauffement (en Poitou-Charentes le niveau moyen augmente dans le scénario de réchauffement de référence, mais diminue dans un scénario de fort réchauffement). Difficile de tirer des conclusions générales à partir de ces tendances mais il semblerait que la ressource en eau souterraine va diminuer dans les zones où dominent les nappes réactives alors que les nappes inertielles seraient davantage préservées.

Sécheresse et inondations : quand l’extrême devient la norme

CHAPITRE 4

Concrètement, à quoi cela pourrait ressembler ? L’année 2022 avec sa sécheresse exceptionnelle nous donne un bel exemple. Déficits de précipitations records, vagues de chaleur, sols agricoles n’ayant jamais été aussi secs, dépassant les niveaux historiquement bas de 1976

[8]

. Les cultures d'été

souffrent, des éleveurs sont contraints d’abattre des bêtes faute de pouvoir les nourrir, des incendies géants se déclarent dans des départements jusque-là préservés, certaines communes doivent être approvisionnées en eau potable par camions-citernes. Ce type de sécheresse pourrait devenir la norme d’ici quelques décennies [9]

. Les années « mauvaises » atteindraient alors des niveaux de sévérité difficiles à imaginer... Côté excès d’eau, les modèles indiquent une augmentation des épisodes de très fortes pluies. Le risque d’inondation va donc augmenter, mais les conséquences de ces fortes pluies dépendront beaucoup de la situation locale : état des sols et niveaux des nappes au moment de l’abat d’eau, mesures préventives qui auront été prises ou non pour faciliter l'infiltration des eaux et ralentir leur écoulement, préparation de la population. Sans aller jusqu’aux inondations, des pluies abondantes peuvent rendre très compliqués – voire impossibles – certains travaux agricoles (semis, travail du sol, récolte) mais aussi nuire à la santé des plantes (maladies fongiques) et des animaux (parasites des prairies, maladies infectieuses).

Une baisse des rendements progressive

CHAPITRE 5

Avec l’assèchement des sols, le . Pour des cultures particulièrement sensibles comme le maïs grain ou pour les prairies, les baisses de rendement pourraient atteindre 25 % en 2050

stress hydrique

des plantes va augmenter et leur croissance diminuer. Les cultures d'été

seront plus exposées que les cultures d’hiver, même si on s’attend à une diminution de l’ordre de 10 % des rendements moyens pour toutes les cultures à horizon 2050 [10]

, avec des impacts plus marqués dans le sud du pays[11]

. En ce qui concerne l’élevage, le déficit attendu de production en fourrages (prairies et maïs) va contraindre à la baisse le cheptel de ruminants

[12]

. La tendance est déjà à l'œuvre dans certaines régions [13]

. Des difficultés pour l’abreuvement pourraient aussi survenir en période de fortes tensions sur la ressource en eau. Et à cela s’ajoutent les effets du stress thermique pouvant se traduire de différentes manières pour les animaux : baisse de productivité, problèmes de reproduction, problèmes de santé voire mortalité. Et des calamités agricoles plus fréquentes

CHAPITRE 6

En parallèle d’une diminution tendancielle des rendements, le dérèglement climatique augmente le risque d’événements climatiques extrêmes. Que ce soit côté sécheresses, vagues de chaleur ou inondations, il faut s’attendre à certaines années de calamités agricoles sévères dans un pays qui se serait réchauffé de 3-4°C. Pour se faire une idée, les pires récoltes de ces dernières années étaient toutes associées à des perturbations climatiques : sécheresse printanière et vague de chaleur en 2003, inondations en 2016, sécheresse en 2020 et 2022, avec à chaque fois des pertes de rendement de 30 à 50 % pour les cultures et les régions les plus durement touchées.

Parmi les conséquences prévisibles du dérèglement climatique, il y a aussi la multiplication des sécheresses pluriannuelles, c’est-à-dire le déficit répété de précipitations plusieurs années de suite. La recharge hivernale des réservoirs d’eau est alors faible et la sécheresse printanière et estivale qui suit est d’autant plus sévère. Ce type de sécheresse de longue durée peut avoir des conséquences catastrophiques sur l’agriculture, l’accès à l’eau potable, ou l’état des milieux aquatiques. Une étude estime que dans un scénario où le monde se serait réchauffé de seulement 2°C – soit dès 2050 avec la trajectoire actuelle – et sans efforts conséquents d’adaptation au manque d’eau, l’Europe pourrait connaître des épisodes de sécheresse exceptionnelle de plus de cinq ans !

[14]

Pris en tenaille entre un stress hydrique qui augmente et de moins en moins d’eau disponible pour y faire face, notre agriculture va nécessairement devoir s’adapter à la nouvelle donne climatique. C’est possible, mais cela requiert une bonne organisation et un cadre politique favorable.

Consultez les indicateurs détaillés liés aux alertes sécheresse

CHAPITRE 0

Approfondir avec un décryptage ?

5 min

Menaces et enjeux pour la sécurité alimentaire en France

En France, comme dans la plupart des pays industrialisés, la

sécurité alimentaire

est souvent considérée comme acquise de longue date. Plusieurs faits majeurs mettent toutefois ce récit en défaut, si bien que celle-ci est en réalité loin d’être atteinte et pourrait même se voir définitivement compromise sans changement rapide de trajectoire.