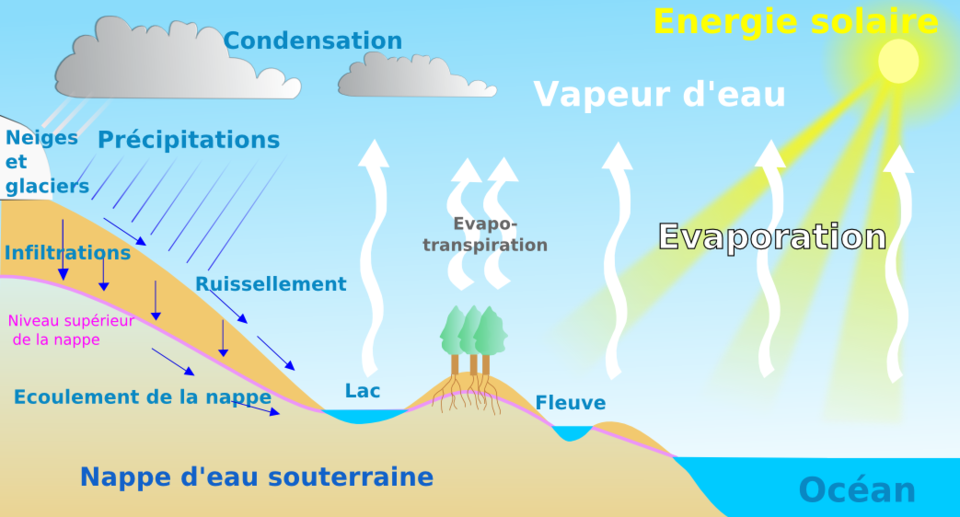

Après une pluie, l’eau peut

ruisseler et rejoindre directement les réservoirs dits « de surface » (lacs, cours d’eau, zones humides) ou bien

s’infiltrer dans le sol. Elle peut alors être prélevée par les végétaux qui, par

transpiration

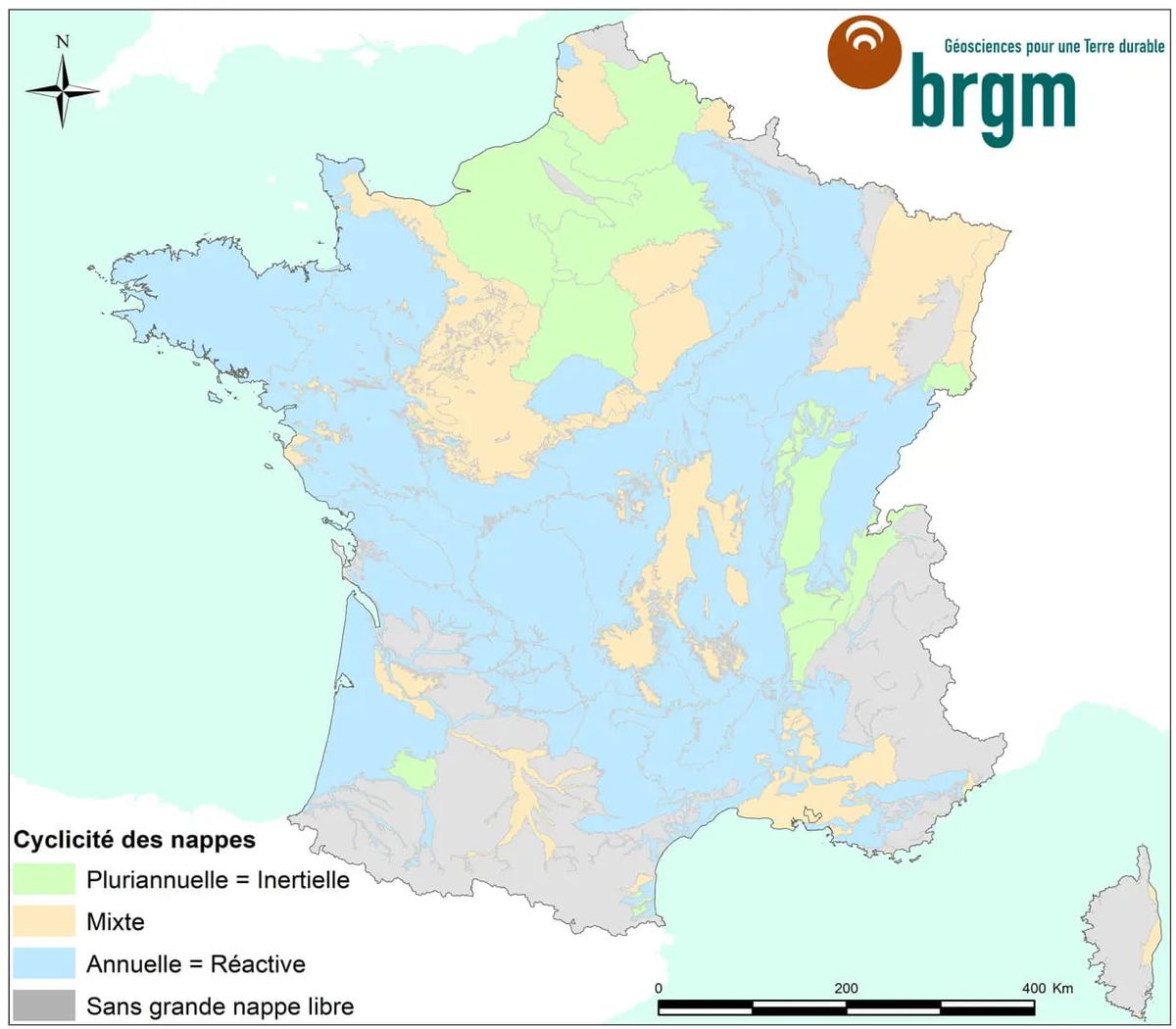

, l'enverront de nouveau vers l'atmosphère, alimentant ainsi les multiples petits cycles de l'eau continentaux. Si le sol est saturé d’eau, celle-ci peut percoler plus en profondeur pour remplir les pores, les cavités et les fissures des roches souterraines. On appelle « aquifères » ces réservoirs souterrains et « nappes » l’eau qui s’y trouve

. L’eau circule par gravité dans les aquifères et finit par rejoindre les cours d’eau, et dans certains cas, directement la mer

.